Un paio di settimane fa sono stato invitato dal governo dell’Oman a partecipare a una conferenza per discutere come, entro un ventennio, quel paese del Golfo si libererà dalla dipendenza degli idrocarburi. Si tratta di riformare l’intera economia di un paese e non è facile: se non la bancarotta, prima di un eventuale successo, il governo che ci prova rischia il consenso popolare.

Un paio di settimane fa sono stato invitato dal governo dell’Oman a partecipare a una conferenza per discutere come, entro un ventennio, quel paese del Golfo si libererà dalla dipendenza degli idrocarburi. Si tratta di riformare l’intera economia di un paese e non è facile: se non la bancarotta, prima di un eventuale successo, il governo che ci prova rischia il consenso popolare.

A “Oman 2040 Vision” alcuni esperti internazionali di sviluppo economico hanno detto cose sagge. Per esempio che non basta decidere di cambiare: bisogna anche decidere con attenzione come cambiare. Un paese gas-petrolifero come l’Oman, con cinque milioni di abitanti, 100% di alfabetizzazione e un reddito pro-capite di 45,5mila dollari non può investire nel tessile come il Bangladesh, con 145 milioni di abitanti e un reddito di 1.516 dollari.

Un’altra cosa necessaria per un paese che vuole crescere e diversificarsi, se governato e misurato, è l’apporto dei lavoratori stranieri: quelli che ormai conosciamo come “migranti economici”, che molti pensano siano la causa di tutti i nostri problemi e che respingiamo come lebbrosi. In Italia e anche in Francia. A Singapore e in Oman i lavoratori stranieri sono uno ogni 2,4 indigeni; in Bangladesh uno ogni 534.

Non so se questo può essere utile alla ostica causa del “Porre i problemi nella loro giusta dimensione”. Ma i lavoratori americani della Silicon Valley sono il 54%, e solo il 18 d loro è nato in California; fra gli imprenditori gli stranieri sono il 58%.

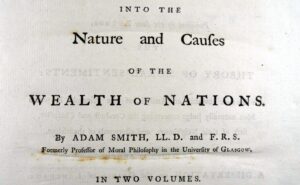

Ricardo Hausmann che ha portato queste cifre da Harvard, dove è il direttore del Centro per lo sviluppo internazionale, ha offerto un altro dato che mi ha colpito: oggi il reddito pro-capite più alto è quello di Singapore: 55mila dollari l’anno; il più basso, di 228, è del Malawi. Dai tempi di Adam Smith che nel 1776 scrisse “Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni”, la differenza fra il paese più ricco e quello più povero di quelli allora conosciuti, era “fattore 4”. Oggi è “fattore 256”.

Quando critichiamo la globalizzazione, tendiamo a ignorare che in questi tre decenni ha distribuito la ricchezza, permettendo a molti paesi poveri di crescere in maniera fenomenale. Ma è una distribuzione matematica, non reale. Sono anni che l’economia del Bangladesh cresce esponenzialmente, ma il reddito pro-capite dei suoi cittadini vale 534 dollari.

E’ questa ingiustizia distributiva che giustifica la crescita dei populisti in Italia e nel resto dell’Occidente. Pochi giorni prima di “Oman 2024”, al World Economic Forum di Davos Bill Gates aveva portato un dato finalmente confortante: i poveri nel mondo sono diminuiti dal 94% del 1820 al 10 di oggi. Entusiasmante, ma è un calcolo a spanne. Jason Hickel della University of London e autore di ”The Divide: A Brief Guide to Global Inequity and its Solutions”(Random House, 2017), ricorda che dati credibili sulla povertà sono stati raccolti solo a partire dal 1981.

Ma l’errore più grande commesso da Bill Gates –che pure ha investito miliardi per lodevoli campagne sulla vaccinazione universale – è un altro. Lui e molti altri definiscono la soglia della povertà a 1,90 dollari al giorno. Chi ne guadagna 3 dovremmo chiamarlo con un altro nome? Per Hickel e molti altri una soglia più corretta dovrebbe arrivare almeno a 7,40 dollari. Per l’economista di Harvard Lant Peitchett e altri studiosi ancora, dovrebbe essere fra i 10 e i 15. Con queste soglie più realistiche, i poveri del mondo non sarebbero più solo il 10%.

Warren Buffet, uno dei pochi finanzieri liberal americani, si è sempre auto-denunciato, ricordando che in proporzione al reddito la sua segretaria paga più tasse di lui. E’ a questo che porta la flat tax. Perché la grande soluzione sulla ricchezza delle nazioni e la povertà dei popoli è questa: tassare.

Quando la nuova deputata democratica Alexandria Ocasio Cortez ha proposto di portare al 70-80% la tassazione dei “very high incomes”, i repubblicani l’hanno chiamata comunista. Sul New York Times, il Nobel 2008 Paul Krugman si è chiesto ironicamente quale politico potesse realizzare proposte così folli. Nessuno, si è risposto sempre ironizzando, “tranne gli Stati Uniti per 35 anni dopo la Seconda guerra mondiale: compreso il periodo di maggiore crescita economica della nostra storia”. Nel 1966, il picco della crescita americana, l’aliquota della minoranza estremamente ricca era dell’83%. E’ successo con presidenti democratici e repubblicani, fino a quando è arrivato Ronald Reagan e le cose sono cambiate.

Di questi tempi, quando governare è solo un intermezzo fra una campagna elettorale e un’altra, è un suicidio politico proporre di alzare le tasse agli individui ricchissimi e alle grandi corporations della vecchia e nuova economia. Ma in apparenza: in realtà è solo una questione di coraggio. Se continuerà a mancare, la retorica dei populisti di ogni latitudine continuerà a vincere.