“L’ottimista e il pessimista muoiono esattamente della stessa morte. Ma vivono due vite molto diverse”, constatò una volta Shimon Peres. Se nella sua vita interiore lui stesso sia stato un ottimista naturale o un pessimista capace di dissimulare il suo vero stato d’animo, non lo saprà mai nessuno. Ma non si può aver vissuto 93 anni, 74 dei quali con un incarico politico, senza conoscere l’ottimismo. Quanto meno quello della ragione.

“L’ottimista e il pessimista muoiono esattamente della stessa morte. Ma vivono due vite molto diverse”, constatò una volta Shimon Peres. Se nella sua vita interiore lui stesso sia stato un ottimista naturale o un pessimista capace di dissimulare il suo vero stato d’animo, non lo saprà mai nessuno. Ma non si può aver vissuto 93 anni, 74 dei quali con un incarico politico, senza conoscere l’ottimismo. Quanto meno quello della ragione.

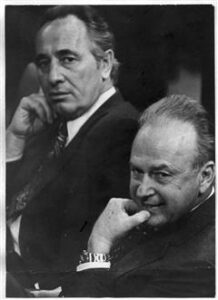

Se fosse stato francese, Szymon Perski nato nel 1923 a Wiszniew, Polonia, e diventato Shimon Peres dopo aver emigrato in Palestina all’età di 9 anni, sarebbe stato un De Gaulle. O un Churchill fosse stato inglese, o un Adenauer, un Adolfo Suàrez: l’Europa, non il Medio Oriente, doveva essere la scena sulla quale lasciare il segno, del meno israeliano dei politici dello stato ebraico.

Così ottimisticamente poco ebreo da aver costruito le forze armate più efficienti del mondo e contemporaneamente saper guardare a orizzonti più lontani dell’asfissiante muraglia israeliana della sicurezza; dall’essere stato corresponsabile e poi risolutore dei grandi problemi d’Israele; dall’aver creduto nel marxismo per diventare poi il padre di quell’ecosistema nel quale è nato il fenomeno dell’hi-tech israeliano. Europeo anche nel modo di vestire: Shimon Peres fu il primo politico ad abbandonare il minimalismo sionista dei colletti aperti e distesi sopra la giacca, e a indossare la cravatta non senza civetteria.

Quattro volte primo ministro, e ministro della Difesa, degli Esteri, delle Finanze, dell’Immigrazione, dei Trasporti e dell’Informazione in un totale di 12 governi. Presidente della repubblica, un Nobel per la Pace. Alto dirigente o leader di cinque partiti: Mapai, Rafi, Ha’Ma’arakh, Labour e Kadima, in un percorso che a dispetto dei molti passaggi è politicamente coerente, tra socialismo, socialdemocrazia e pacifismo. Più o meno dal 1952 al 2014, quando ha lasciato la presidenza della Repubblica, non c’è svolta critica d’Israele sulla quale non si distenda l’ombra di Shimon Peres.

Il cursus honorum di quasi ogni israeliano che ambisca al potere è il passaggio per un kibbutz. Moshe Dayan era nato a Degania. Peres in Polonia, ma all’età di 13 anni ha partecipato alla fondazione di Alumot, sul lago di Tiberiade. A 18 è diventato il capo di un movimento giovanile sionista; a 20 segretario nazionale della “Gioventù Lavoratrice e Studentesca”. Essere a capo di qualcosa, comandare, era la sua evidente vocazione. David Ben Gurion lo scoprì e a 23 anni lo cooptò nel segretariato del Mapai: il partito del sionismo socialista e il governo dell’Yishuv, la comunità ebraica in Palestina che da tempo costruiva le strutture di uno stato in attesa dell’indipendenza che sarebbe arrivata nel 1948.

C’è un secondo passaggio curriculare fondamentale per un leader israeliano: la divisa. Nel 1947 Shimon Peres si era arruolato nell’Haganà, la milizia clandestina dalla quale sarebbero nate le forze armate di oggi. Non vi entrò da combattente ma da responsabile del personale e dell’acquisto delle armi. Un ruolo essenziale, tuttavia non era dietro una scrivania che intanto diventavano popolari Dayan, Yigal Allon, Yitzhak Rabin, Ariel Sharon, i giovani della sua generazione politica. Ma era dalle qualità organizzative di Peres che dipendeva gran parte della loro fama militare.

A 28 anni Ben Gurion lo aveva nominato vice direttore generale, poi direttore del ministero della Difesa e infine viceministro. Sarà poi ministro dal 1974 al ’77. E’ in questo lungo periodo alla Difesa che Peres trasforma un esercito di determinati idealisti, nelle forze armate più moderne mai esistite dopo le americane. E’ lui che introduce le tecnologie; lui che costruisce la centrale di Dimona e fa d’Israele una potenza nucleare, ancora oggi l’unica in Medio Oriente. “Per me sognare è semplicemente essere pragmatici”, avrebbe spiegato qualche anno dopo.

Negli anni Settanta Peres sarebbe stato uno dei promotori della colonizzazione ebraica dei Territori occupati (pentendosene pubblicamente 20 anni dopo). Da ministro delle Finanze nel 1988 avrebbe avviato il distacco dal socialismo austero per spingere Israele verso il mercato. Da ministro degli Esteri, nel 1992 avrebbe iniziato con i palestinesi il processo di pace di Oslo, informando Yizhak Rabin, il premier, solo alle soglie dell’accordo.

Per più di due decenni Rabin sarebbe stato la sua nemesi, il soldato diventato politico amato dalla gente, che aveva sempre battuto Peres ogni volta che il Labour doveva scegliere il suo leader. Solo alla fine, poco prima dell’assassinio di Rabin, i duellanti trasformarono la rivalità in un’amicizia che avrebbe potuto portare a ciò che continua a non esistere: un Israele in pace.

“Quando hai due alternative – spiegò Peres in un’intervista – la prima cosa che devi fare è cercare la terza, alla quale non avevi pensato e che non esiste”. Un uomo con così tanti meriti e demeriti avrebbe dovuto essere celebrato come il vero padre del sionismo, anche più di Ben Gurion. Forse accadrà ora, in morte, ma in vita gli israeliani non lo hanno mai amato: celebrando una vittoria elettorale nessuno avrebbe cantato il tradizionale “Shimon re d’Israele”. Anche perché Peres un’elezione non l’ha mai vinta. Delle quattro volte che è stato premier, due lo fu ad interim e due in coabitazione con il leader del Likud, essendo stato incapace di conquistare la maggioranza necessaria per governare.

La più bruciante delle sconfitte fu quella del giugno 1996, sei mesi dopo la morte di Rabin. Fosse andato alle urne sei settimane dopo, avrebbe stravinto. Rinviò invece le elezioni per dimostrare di essere finalmente capace di vincere da solo, senza l’aiuto del fantasma dell’amico-nemico. Lo sconfissero una serie di attentati terroristici palestinesi e la brutalità della campagna di Bibi Netanyahu.

Queste sono tuttavia le spiegazioni razionali di un fatto politico. Chi lo sconfisse davvero, quella volta e in ogni altra elezione, furono gli israeliani che in lui vedevano l’Europa dalla quale erano fuggiti. Dalle cravatte alle riforme economiche, dall’hi-tech alla pace con i palestinesi, Peres è sempre stato troppo avanti per loro: guardava lontano, miglia e miglia oltre la mera necessità di sopravvivenza di un popolo pessimista per esperienza storica. Lui invece era un ottimista, per Israele sognava la normalità perché non era mai stato veramente un membro della tribù.